돌봄과 치유의 리더십

고향 능수버들에 솟구친 옛정

국제의회연맹(IPU) 제85차 평양총회에 참석하기 위해 판문점을 거쳐 평양을 방문한 것은 나에게 있어 이 나라가 분단된 이래 처음으로 국회의원들이 휴전선을 통과한다는 감격 이상의 의미를 안겨 주었다. 그것은 내가 일행 중 유일한 이북사람일 뿐만 아니라 평양 태생으로서 이번 평양행이 나에게 있어서는 실로 44년만의 고향나들이였기 때문이었다.

4월27일 아침 9시30분에 개성을 출발한 열차가 오후 1시20분 평양에 당도하기까지 135km를 달리는 동안, 나는 차창 밖을 스치는 북한의 산천을 바라보며 여러 생각에 잠겼다. 지난 1947년 늦은 여름, 안내원을 따라 동생과 함께 38선을 넘기 위해 개성을 향해 같은 선로 위를 달렸던 추억….

그 당시 북한의 삼엄한 감시의 눈을 피해 남쪽으로 향하는 일은 무척 무서운 일이었다. 지금도 가끔 그때의 한 순간을 떠올릴 때마다 가슴이 철렁 내려앉곤 한다. 어느 역이던가, 도착역을 확인하기 위해 나무판자로 된 차창을 들어 올리는 순간, 마침 그 앞을 지나던 감시원과 눈이 마주쳤다. 소스라치게 놀란 우리를 감시원은 취조실로 끌고 가 다그쳤었다.

그때의 차창 밖 풍경은 사람들로 붐벼 있었던 것으로 기억한다. 그런데 지금 창밖을 스치는 풍경은 나무들이 잘려나간 벌거벗은 산과 메말라 보이는 돌짝밭 다락밭(계단식밭), 그리고 꽃나무가 보이지 않는 회색의 마을집들, 거기에다 사람의 그림자가 보이지 않는 풍경은 마치 폐허처럼 비쳤다.

평양이 가까워지면서 사리원역에 왔을 때 비로소 우리는 길가의 행인들을 볼 수 있었다. 그러나 역시 색깔은 찾아보기가 힘들었다. 색깔이라고는 구호판이나 교시판에 쓰여진 붉은 색깔뿐이었다. 북쪽 고향하면 우거진 숲을 상상해왔고 어릴 적 방학 때 놀러갔던 외갓집의 초가 앞뒤 뜰에 화사하게 핀 복숭아꽃 살구꽃만을 기억해온 나에게는 충격이 아닐 수 없었다.

1시5분경 열차가 평양시로 들어서자 왼쪽 차창으로 건설 중인 고층아파트의 골조물들이 보이면서 갑자기 거대한 도시가 눈에 들어왔다. 그리고 이어 평양역…. 44년 전 어머니가 일면식도 없는 안내인에게 과년한 딸을 남쪽에 데려다 주라고 내맡기면서 불안해하며 기차가 보이지 않을 때까지 빨간 꽃송이를 흔들며 서 계시던 그 평양역.

승용차로 역을 빠져나와 우리들은 숙소로 정해진 능라도가 바로 눈앞에 내려다보이는 모란봉 기슭의 주암초대소(영빈관)를 향해 달렸다. 왼쪽으로는 부벽루와 을밀대를, 그리고 오른쪽으로는 대동강을 끼고 도는 깨끗하고 아름답게 다듬어진 길이었다. 그 길은 어릴 적에 모란봉에 있는 동물원에 소풍갈 때 걸어가던 길이었다.

‘고향’은 변함없는 산천, 정을 나누던 친지들을 떠올릴 수 있어서 설레는 단어이다. 그런데 초대소에서 내려다보이는 능라도와 동평양의 모습은 옛 흔적을 찾아볼 수 없게 변해 있었다.

나는 내가 태어난 수정58번지, 내가 다니던 정의여중(해방후 제일여중), 그리고 광성중학교 주변의 교회와 기독병원에 가보고 싶었다. 동급생의 아버지가 지배인으로 있었고, 당시 조만식 선생님이 연금되어 계셨던 고려호텔의 위치가 어디인지 알고 싶었고 가보고 싶었다. 그러나 위치를 가늠할 수 없었다. 평양방문 나흘째인 4월30일에야 겨우 평양토박이를 만날 수 있어서 그의 말을 듣고 어슴푸레 옛 위치와 대비시켜보긴 했으나 너무 낯설었다. 옛 건물이 서 있던 자리는 언덕이 깎여서 지금은 만수대의사당과 인민학습당 등 웅장하고 아름다운 건물들이 들어서 있는 바로 그곳이라고 했다.

2백만 평양인구 중 토박이는 20%밖에 되지 않는다는 그의 설명이나 옛 일을 기억할 만한 60대 전후의 세대도 별반 찾기 힘든 평양에서 옛 동명과 거리명을 가지고 위치를 가늠한다는 것은 거의 불가능한 일이었다. 실향민이 다시 찾아와 옛 살림집을 정확히 집어내기도 불가능하게 평양은 변해있었다.

5월1일 메이데이 휴일, 대표단의 몇 분과 함께 6.25의 폭격에서 파손되지 않은 유적들을 찾아 나섰다. 대동교와 대동문 그리고 연광정, 이들은 모두 예전의 모습대로 보존되어 있었다. 주변에 비교적 낡은 건물들과 어우러져 만들어진 풍경은 전 도시를 공원화하려는 계획에서는 다소 외면당한 느낌을 주었으나, 대동강변의 아름드리 능수버들과 포플러나무는 옛 정을 솟게 해주었다.

대동교를 건너면서는 어릴 적 등하교 때 걸어서 건너며 우람하게만 느꼈던 그 다리가 지금 보니 아주 보잘 것 없는 시골다리에 불과해 실소가 터져 나왔다. 그러나 나에게는 따뜻한 정감을 느끼게 하였다. 다시 건너보고 오지 못한 것이 아쉽다.

나는 평양으로 향하면서 월남하지 못한 내 외가쪽 친척과 동창들의 얼굴을 떠올리며 ‘만날 수도 있다’는 기대를 걸었다. 또 만나본 일은 없지만 남편이 써준 주소, 성명을 외면서 시집식구들을 만날 수 있지 않을까 실낱같은 희망도 가졌다. 그러나 남편이 적어준 시집식구들 9명 중에 6명이 이미 사망했고 생존자는 불과 3명뿐이라는 생사여부만 확인했다. 외가쪽 식구와 친구들은 소재 파악조차 못한 채 9일간의 평양체류를 마무리 지어야 했다. 고향에는 왔건만 가슴을 풀어 헤치고 정을 나누며 회포를 풀지 못하고 떠나는 발걸음은 무거웠다. 외갓집이 있던 곳을 금강산에서 돌아오는 길목의 푯말에서 확인했을 뿐 흔적도 찾지 못했다. 그곳은 평양에서 60리 거리에 있었던 시골이었는데 지금은 광활한 농장으로 변해 있었다. 그 농장은 지평선과 맞닿은 곳까지 뻗어있어 마치 외국에 온 듯한 생경감까지 들었다.

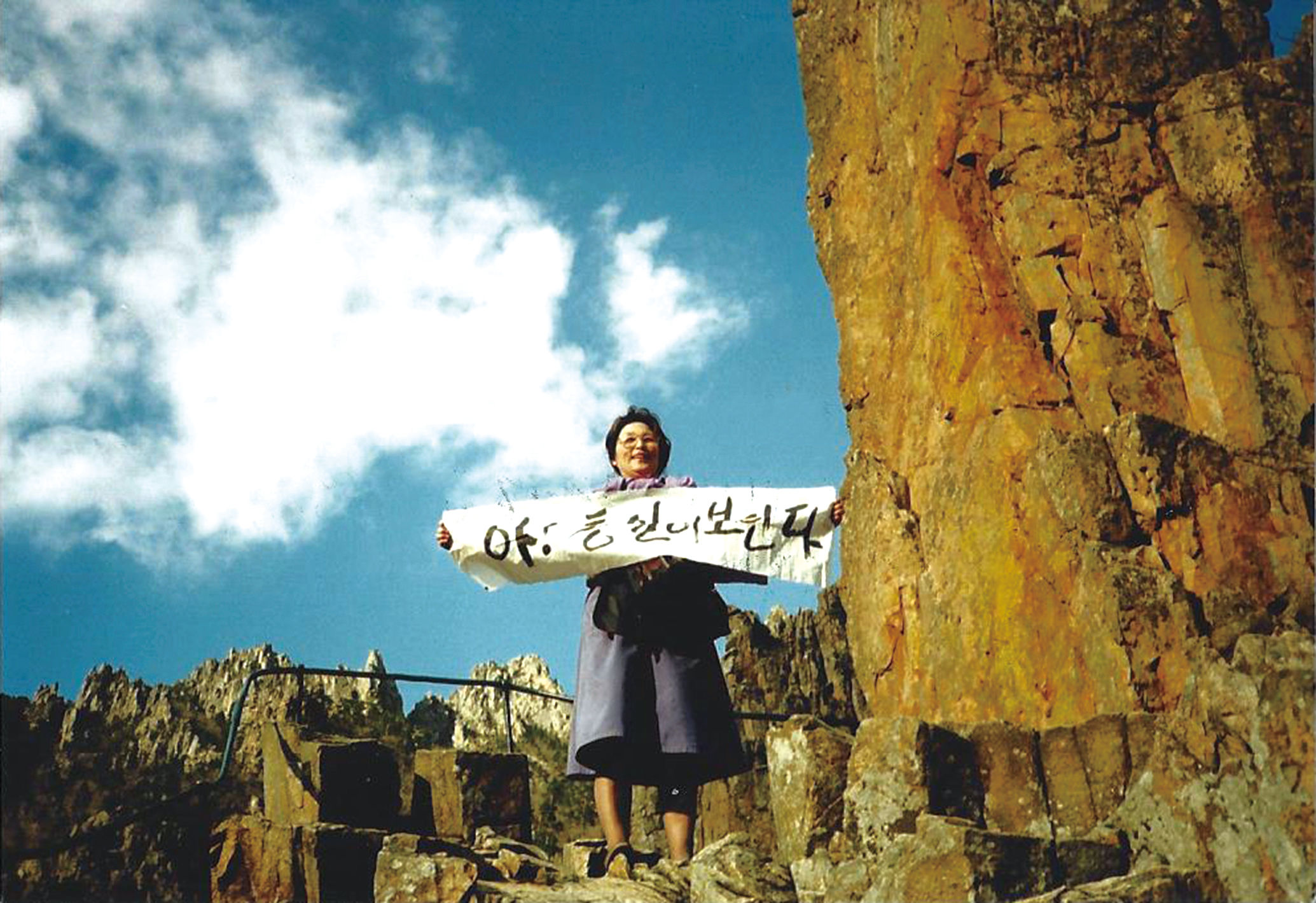

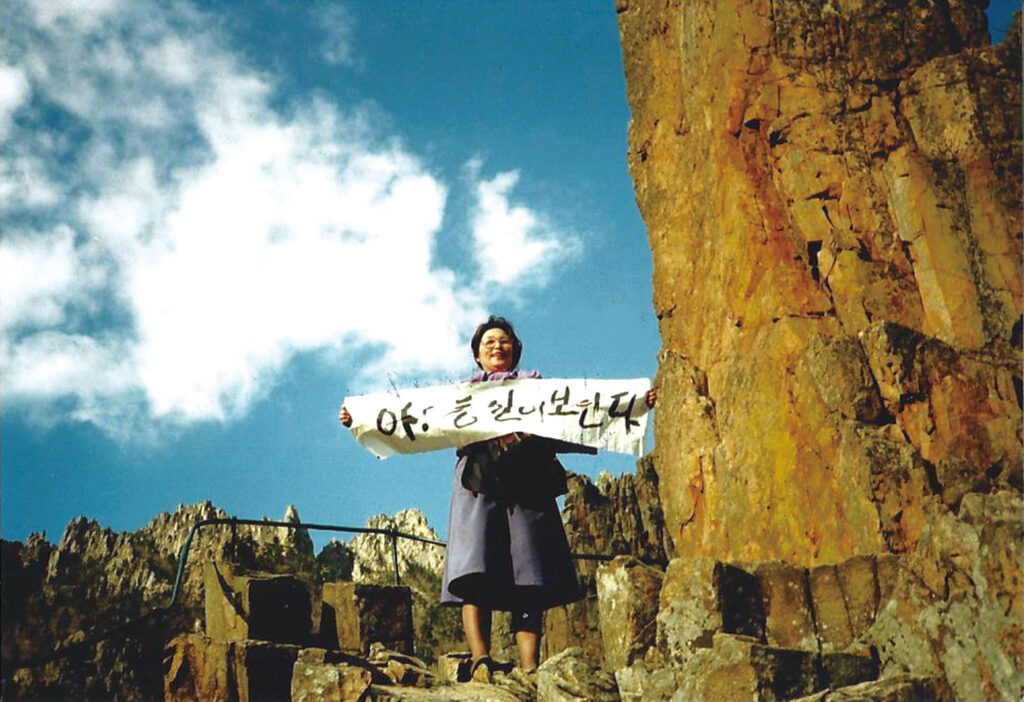

‘산천은 유구한데 인걸은 간 데 없네’ 하는 옛 사람의 말이 생각났다. 나에게 이번의 평양방문은 산천도 인걸도 간 데 없는 고향방문으로 끝났다. 그러나 고향은 마음대로 찾을 수 있어야 하고 그러기 위해서 통일을 하루 속히 이루어야 한다는 생각이 더욱 굳어졌다. _1991

“고향은 마음대로 찾을 수 있어야 하고

그러기 위해서 통일을 하루 속히 이루어야 한다”